ピアノが確実にうまくなる方法は、課題を根本から考えられるか否か、が重要なカギだと思っています。

その重要なカギを持つべく、課題を根本から考えていく方法を6つ、お話ししていきたいと思います。

ピアノがうまくなるための実践編。簡単にうまくなろうという甘い考えを全て捨てて、脳をフル活用してスパルタ練習方法にチャレンジしていきましょう。

ピアノがうまくなる方法とは?

ピアノがうまくなる方法。言い換えれば自分で『ピアノがうまくなったと感じられる』方法ということですよね。ピアノがうまい・下手と感じることについては、別記事をご確認ください。

さて、冒頭でも触れましたが、 ピアノがうまくなる方法に確実性を持たせるのであれば、課題を根本から考えられるか否か、が重要なカギ だと思っています。

これからご紹介する6つの方法を実践するにあたって、1つ1つの課題を根本まで考え、実践してはじめて、ブレない実力がついていくと思っています。

実際に練習する前に自分の現状と課題をよく考えてみましょう。

2.課題を根本まで突き詰めて考えること

まずは練習なんじゃないの?と思う方もいらっしゃるとは思いますが、今まで、まず練習をしてきたのに、うまく弾けないんですよね?

今までと同じやり方ではいくら練習量を増やしても結果は変わらないのではないでしょうか。

同じところでつまづき、同じレベル以上にはならないから、「どうすればうまくなるのかな?」と考えているわけですね。

なら、今までとは違うことを試してみればいいだけです。

課題だと思っていることは上辺のこと。根本の課題は包まれていて、私たちは見える外側しか見ていないのが現状です。

『ピアノがうまくなるにはどうすればいい?』というのは外側に見えている問題。

1枚ずつ皮をむいていくと、

- 音符の長さが全部わかっていない

- 指の運指に無理がある

- ピアノを弾く筋力が足りていない

- リズム感がない

- 練習曲に興味がない

など、ピアノがうまくならなかった原因が課題としてどんどん出てきます。

技術的なことだけではなく、

- ノリ

- 気持ち

- 体力や筋力

- 視力や目の動き(みんな同じ目の動きをしているわけではない)

- 心理や発達

といった、一見ピアノとは全然別のところからアプローチしないと解決しないこともあるわけです。

- そこに気づくか気づかないか

- 自分で把握するかしないか

- 理解するかしないか

- 実行するかしないか

モチベーションを含め、本当にピアノがうまくなるってどういうことなのか、ピアノがうまくなってどうしたいのだろうか、など根本から突き詰めていく。

すると、「どうやったらうまくなるのか?」と人に聞かなくても自分で対処していけるようになります。

自分以上の先生はいないのです。やり方を知らなかっただけ。やり方さえ分かれば、あとは1人でもやれますよ。

ちなみにやり方を1から100まで解説しません。やり方だけをご紹介しますので、自分で考え、実践してみましょう。

うまくなる6つの方法のやり方

実践するにあたり、やり方を説明しておきます。

現状を録音しておく(何でもいいので弾いてみる)

現状を録音しておくことは、絶対といっていい程おすすめです。絶対に録音しておいた方がいい。何の曲でもいいのですが、これから練習したい課題曲や簡単に弾ける曲でいいと思います。

録音方法も本当に何でもいいと思います。スマホのボイスメモでもいいですし、アプリも録音できるものはたくさんありますよね。音質が良くなくても構いません。

後から聞きなおすためだけの録音ですが、この録音が基準になりますので、どんな状態でもいいので録音しておくことが大切です。

課題を決める(箇条書きにこうなりたいポイントを3つくらい紙に書く)

早速、課題曲を決めましょう。

1曲でいいですし、短い曲でも構いません。クラシックでもポップスでもジャズでも何でもOK。

ショパンのバラードのように録音と聞くのに時間がかかるものはあまりおすすめしませんが(時間がかかり過ぎるので)、基本、何の曲でもOKです。

曲を決めたら、うまくなったと感じたいポイントを3つくらい書いておくといいですよ。

例えば、

- 止まらずに弾けるようになりたい

- かっこよく弾けるようになりたい

- 速く弾けるようになりたい

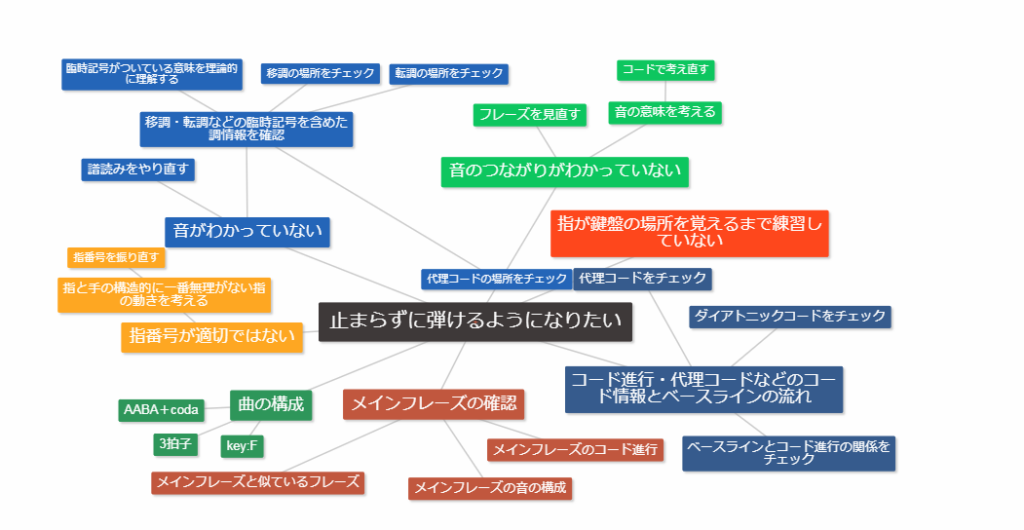

という課題を決めたとすると、ここから1つ1つの課題を細分化していきます。

『止まらずに弾けるようになりたい』を可能にするには、

- 何をすれば止まらなくなるのか

- 止まる原因

- 止まった時、弾きなおしているのか・いないのか

など『止まらずに弾けるようになる』という1つの課題について考えてみると、実はいろんな要素が絡んでいることがわかります。

この1つ1つの問題に対して仮説を立て、練習し、検証してみる。

この繰り返しで、『止まらずに弾けるようになる』という課題は、課題から可能な現実へと変わっていきます。

私の例で考えてみましょう。

- 音がわかっていない

- 音のつながりがわかっていない

- 指が鍵盤の場所を覚えるまで練習していない

- 指番号が適切ではない

この辺りを改善した上で、さらに、

- コード進行・代理コードなどのコード情報とベースラインの流れ

- 移調・転調などの臨時記号を含めた調情報

- AABAなどの曲の構成とメインフレーズの確認

など具体的なことを課題に挙げていきます。

この時点でかなりの数の課題が出てくるように見えますが、1つ1つの課題をクリアすること自体はすぐできるものもあるので、数が問題ではなく、細分化できるかどうかにあります。

慣れてくればこの辺の事は5分もあれば課題をクリアできるようになり、完全にわかるようになってしまえば、楽譜を見ながら頭で処理していくことも可能です。

そうなればもはや課題ではなく、止まらずに弾く事に関しては、すでに止まらずに弾けるという現実に1歩でも2歩でも近づいているでしょう。

止まってしまったところで5分考え練習すれば、次は止まらずに弾けるようになっている、という現実も夢ではなくなります。

『止まらずに弾けるようになりたい』という課題は、

- 細分化すればするほどクリアしやすくなり

- クリアしていくにつれて、クリアの可能性がどんどん上がっていき

- 細分化した課題をすべてクリアすれば止まらずに弾いている自分が出来上がる

という仕組みです。

ちょっと理屈っぽく難しく見えるような書き方をしているかもしれませんが、まずはやってみましょう。

行動に起こしてしまえば意外と大したことではありません。ここで行動を起こすか起こさないかでピアノがうまくなる・ならないの差は大きく変わります。

ちなみに実行したのに全くうまくならないという可能性は低いでしょうね。やらなかったのであれば考えられますが、基本的には少しでもうまくなったと実感できると思いますよ。

ただし、課題クリアにどれだけの時間がかかるかは人それぞれです。今の私は5分でクリアする課題でも、この練習法を始めた当初は1つの課題クリアに1週間かかることはザラでした。

1日4時間練習したとして×7日=28時間。そんな感じでも何年も積み重ね、自分の中の常識になれば、ものの5分でクリアできるようになってきます。

課題を練習時に見えるところに貼る

それだけ?という準備ではありますが、練習する場所から見える場所に貼ることがポイントです。

練習しながら課題を常に見る事ができるようにすることで、今、自分が何をやっているのか、何のためにやっているのか、その後の理想の姿を確認することができます。

この見えるところに貼るということは、練習する上でのモチベーションに大きく関係してきます。

すでにご存知だと思いますが、自分がやりたいと思っていることであればやる気はでますが、やりたいと思っていないことに関してはやる気がでなくなりますよね。

脳が学習してピアノがうまくなることを狙うのであれば、脳をうまく騙して効率よく練習していった方がうまくなる確率があがると思うので、貼るだけ効果を甘くみないでやってみましょう。

練習する

練習なくしてうまくなることはありませんので、相当量を練習する覚悟で挑みましょう。さらに質にこだわって練習していきましょう。

頭を使うと代謝も上がるし、脳トレにもなるし、ピアノもうまくなるし、一石三鳥以上の価値が大器晩成型の形で還元されてきますので、質にはこだわって練習することを意識してみてくださいね。

補足ですが、気が乗っている時だけ練習するのではなく、体調が悪いとき、機嫌が悪いとき、酔っ払っているとき、眠いときなど、いろんな状態でちょっとだけ練習してみることもおすすめです。

意外な自分の現状に気づくことができて、本当の意味でピアノがうまくなる要素にもなりますよ。

定期的に初回の録音を聞いて検証する

うまくなるには定期的に検証し、次からの練習の課題を細かく修正していくことが大切です。

毎日録音してもいいですし、3日に1度、1週間に1度、1か月に1度などいつでもいいので現状の録音を聞いて、初回と比べます。

間が空いていた方が、初回との差を感じることができるとは思いますが、1か月に1度だと課題検証の修正が必要なときに遅れてしまう可能性があるので、できれば2週間に1度は録音して初回との照らし合わせをしてみてください。

ピアノが確実にうまくなる6つの方法

それではさっそく、ピアノが確実にうまくなる6つの方法を1つずつご説明していきます。

一般的にこうすればうまくなるのではないかと思われている方法と順番は逆なのではないかと思われるかもしれませんが、上から順にマスターしていけば、確実にうまくなったと感じるのではないかと私は思っています。

スパルタにチャレンジしたいみなさま。ぜひ頑張ってみてくださいね!

グルーヴ感を身に付ける

さて、グルーヴ感の身に付け方を、どうやって文章で説明しましょうか。正直なところ、少しくらい演奏が下手でも、途中で止まってしまっても何であっても、グルーヴ感を感じられる演奏には大きな魅力を感じます。

逆に言えば、グルーヴを感じられる演奏であれば、自分も他の人が聞いても『ピアノがうまい』と思えるのです。

リズム感を鍛える

一般的なリズム感と違う認識だったらごめんなさい。ここでいうリズム感を鍛えるとは、自分でピアノを弾くときに一定のリズムを出せるかどうか、という意味で使います。

練習方法は2つ。

- 音楽を聴きながらバチなどでリズムを叩く

- メトロノームを使って拍を意識する

音楽を聴きながらバチなどでリズムを叩く

ある程度リズムのある音楽、ポップスやロックやジャズなどがいいと思いますが、音楽をかけます。

リズムに合わせて、ドラムのバチや菜箸、鉛筆などの棒系のもので何かを叩きます。段ボールや机、箱、雑誌など何でもいいのですが、結構うるさいので気を付けてください。

1拍目・3拍目で叩く、2拍目・4拍めで叩く、3拍目だけ叩く、などいろんなバリエーションで練習できるのですが、優しく叩いていては意味がありません。

鋭く、針を刺すように、ピンポイントに一瞬で叩きましょう。やんわりしていてはぬるい!手首のスナップを聞かせてジャストタイムを狙ってください。

そうすると、自分がいかにリズムに無頓着だったかがわかります。

音楽はメトロノームではないので、多少遅くなったり速くなったりするかもしれませんが、曲を聴きながら自分も一緒に演奏に参加しているつもりでリズム練習をしてみてください。

かなり怪しい人になってしまいますが、通勤中、ウォーキング中、料理中など、リズム練習はあらゆる場所で練習できます。物を叩かずともリズムを感じてイメージすることはできますよね。

できれば、体のどこか一部を動かして、イメージをアウトプットした方がより鍛えられますが、音が出せなくても練習はできます。

また、ドラムのみを意識して聴くことで、リズム感を鍛えることもできます。

メトロノームを使って拍を意識する

メトロノームを用意しましょう。速さはお任せします。

次に机などに両手をおき、ハノン練習のように指を動かします。ドレミファソファミレドと弾くつもりでメトロノームをスタートします。

【初級】

カチッ、カチッ、という音を良く聞き、全く同じ場所で指をおろして音を出します。速さが速ければ拍を取りやすいけれど、速さが遅いとメトロノームとピッタリのタイミングで音を鳴らすことは意外と難しい。

まずは正確なリズムの幅を知ることが大切です。ピアノを3回弾いて練習しようと思ったら、実際にピアノを弾くのは1回でいいので、他2回分はこの練習に充てましょう。

やりやすい速さで始めて、いろんな速さで試してみるといいですよ。

【中・上級】

1・3拍、または2・4拍でリズムを取ります。

ドレミファソファミレドと弾くつもりで机を叩いていくのですが、ド・ソだけアクセントで叩く、レ・ファだけアクセントで叩く、ミだけアクセントで叩く、と意外と難しい。

また上級の方は、遅いテンポ、速いテンポで試してみてください。変拍子に強くなりますし、リズムを正確に体にしみこませることで、後々かなり違いを感じられるようになりますよ。

タイム感を養う

一般的なタイム感と違う表現になると思います。ご了承ください。ここでいうタイム感とは、実際に演奏しているときに演奏者が感じているリズムのことを指します。

ピアノ弾きの場合、音符を鍵盤で弾くことはできるのですが、リズムを意識したりリズムを感じながら演奏している人はどれだけいるのでしょうか?間違えたら止まっちゃう、というのはリズムを意識できてないから止まっちゃうんですが、ピアノ弾きにはとても多い現象です。

まずリズムというものは、曲を弾き始めたら止まらずに流れるんですよね。当然なのですが、4拍子なら1拍目は2拍目・3拍目・4拍目と進み、次の小説の1拍目につながる。

決して1・2・3・4・1・・・と個別になっているわけではないんです。言われるまでもないと思うんですけど。

要するにイーチニーイサーンシーイイーチ・・みたいになっているということです。どんどん前に進むイメージ、グイグイ前ノリで進むイメージ。はやる気持ちを押さえて、ギリギリテンポを保ってはいるが、気持ちは次のリズムに早く進みたいイメージ。

クラシックのテンポルバートとかは、波のようなイメージ。

演奏しながらこのリズムを感じているかどうか、自分のタイム感を持って演奏しているかどうか、これがなければグルーヴ感は発生しないと私は思っています。

そして共演者がいるのであれば、タイム感が一致して気持ちがリンクしたとき、最高のグルーヴ感を感じられるのではないかと思っています。私個人の感覚ですが。

ちなみに私は1人グルーヴもできると思っていて、演奏者は1人だけど、ピアノと演奏者でグルーヴできると思っています。

自分の演奏したい表現がピアノでできていると感じたとき、最高の1人グルーヴが生まれます。結構気持ちがいいものです。

こういう演奏を聴くと、聴衆は演奏に惹きこまれるような感覚になり、感動するのではないかと思っています。私個人の感覚ですが。

なのでグルーヴ感を身に付ける上でタイム感を養うことは必須です。とても文章で表現できることではないのでわかりにくいかもしれませんが、研究してみてください。

あらゆる集中力を発揮して演奏に没頭する

もしかしたら一番難しいのが、演奏に没頭することかもしれません。集中力を発揮するって結構難しいですよね。世の中は気になるものばかりですからね。

- 携帯はおやすみモード(月のマークのやつ)にするか電源OFF

- ピアノのイスに座り、楽譜・録音機材などを用意。できれば暗譜が望ましい。

- 演奏する曲のイメージを頭に浮かべて、最初の何小節かを頭の中で歌ってみる

- 何があっても1曲弾ききるまでは演奏に集中する努力をすると決意する

- 録音スタート

- 曲以外のことは考えずに弾き始める

- 意識がそれてしまったら(目がかゆい・お腹が鳴りそう・外の音が・・・)曲のことに意識を戻す

瞑想のように意識を戻す訓練をしていくうちに、演奏だけに集中できるようになっていきます。また、次に紹介する「歌いながら弾く」ができていれば、基本的にあまり意識はそれません。

リズムを意識して、歌いながら弾いて、イメージを再現(3つ目に紹介している方法)していれば、意識がそれている暇がなくなって、必然的に演奏に集中するようになります。

集中のさらに上で、リズム云々を意識することなくできるようになると没頭状態になります。没頭できるようになると、グルーヴ感を感じるという意味が分かり始めるかもしれませんね。

歌いながら弾く

ピアノは鍵盤を押してしまえば音が出てしまう楽器なので、頭の中で音程をイメージしなくても、歌いながら演奏しなくても、演奏できているように聞こえてしまい、見えてしまう魔法のような楽器です。

悪く言えば誰でも弾けてしまう簡単な楽器ですが、ある程度弾けるようになるとそれ以上上達しないという状態に陥ります。

ピアノがうまくならないと感じる人のほとんどは、頭の中で曲がしっかりイメージできておらず、メロディーを歌い切れていない人が多いです。

理由①

理由②

歌いながら弾く練習としては、そのままなのですが、声に出して歌いながら弾きましょう。鼻歌レベルで十分です。その際、次にご紹介する曲のイメージがどれだけできているかによって、歌えるか歌えないかが決まってきます。

イメージをできるだけ再現する

ピアノを弾くにあたって、イメージを持つことが大切です。イメージ、持ってピアノを弾いていますか?難しく考えずに、1フレーズの弾き方ですね、どんな風に弾きたいかを考えてみましょうということです。

クラシックピアノを習っている場合、曲のイメージは基本的に先生が考えて指導しています。先生のイメージは、この曲はこんな風に弾く、という受け継がれた固定観念のようなものがクラシックにはありますので、そのイメージを引き継ぐ形になっています。

対してポップスやジャズの場合は、自分で伴奏やメロディーアレンジを考えたりしますので、曲のイメージは自分たちで考えることが多いと思います。

わかりやすく言えば、チューリップの曲を行進曲風に弾くのか(2拍子)、ダンス風に弾くのか(ワルツ)、歌いながら弾くのか(弾き語り)、ボサノバ風に弾くのか(ラテン)など、曲全体のイメージに始まり、1フレーズごとのイメージを持つことで、伝えたいことを表現できるようになってきます。

逆にイメージを何も持っていない人は、演奏からもイメージのなさが伝わり、ただ弾いている人になりがちです。どちらがいい・悪いの話ではないのでその辺のことは割愛しますが、イメージを再現しようと努力することは大切です。

大体音感を身に付ける

絶対音感ではなく、大体音感です。

訓練して音程の予測をつけていきます。「固定ド」の音感が絶対音感で、「移動ド」ができる人であれば誰でもできます。要は絶対音感の持ち主以外の人ならだれでもできる、ということです。

「移動ド」とは、自分が歌い始めた音をドレミに直し、その音を基準にメロディをすべてドレミで歌える能力のことを「移動ド」といいます。

例えば、チューリップと言えば「ドレミ、ドレミ、ソミレドレミレ」ですが、絶対音感の人の場合、鼻歌で歌ったチューリップの最初の音が「ファ」から始まっている場合、「ファソラ、ファソラ、ドラソファソラソ」としか聞こえないのに対し、移動ドの人は、始まりの音ファをドに移動し、「ドレミ、ドレミ、ソミレドレミレ」に聴こえてくる、という違いがあります。

大体音感は、絶対音感まで正確な音として認識することは難しいが、大体その辺りの音だろうということがわかるようになる能力のことを言います。

ちなみに大体音感とは、大体そのあたりの音だろうと推測できる音感という意味で私は使っています。正確な言葉ではないけれど、わかりやすいよね。

先程のチューリップの例で考えてみると、 「ファソラ、ファソラ、ドラソファソラソ」 と弾いた音が絶対音感の人のようにはっきりとはわからないのですが、なんとなく、ミかファかソあたりから始まったチューリップだな、と予測することで音感の訓練をしていくという手法です。

基本的に耳コピのときに使う能力なのですが、今更、絶対音感はつけられないが、大体の音感があることで聴いた音の音程を予測することができ、さらに「移動ド」の考え方ができればそこから音を取っていくことが可能になります。

自分が弾いている音の高さはもちろんのこと、大体音感があることで音の調整や曲のイメージを持つ上で重要な役割を果たすと思っていますので、できる限り大体音感を身に付けた方がいいと思います。

大体音感の訓練方法

【初級】

- ピアノの前に座る

- 目をつぶる

- 適当に1音弾く

- 音を当てる

- 確認する→1に戻る

【中級】

- 音楽を聴く

- 1フレーズごとに鼻歌で歌う

- 今の鼻歌を音名で歌う

- ピアノを弾いて確認

- ズレていた音を調整して正しい音で弾きなおす

フレーズを楽譜に書いてから確認していくと、毎回何度くらいズレているかの統計が取れるよ。

【上級】

- 音楽を聴く

- メロディを覚える

- 覚えたメロディを音名で歌う

- 音楽をかけて同時で弾く

- ズレていた音を調整してできるところまで音楽と一緒に弾いていく

私は大抵、半音か全音ズレていますが、全く音感がないド素人レベルから始めて、半年くらいの訓練で上級レベルまでいきました。大体音感がついたことで、ピアノがなくても頭の中で練習することができるようになり、一気にピアノが上達したと自分でも感じたくらい、おすすめの能力です。

音楽理論を勉強する

習い事でピアノを習っているレベルでは、なかなか本格的に音楽理論を勉強することはないのですが、可能であれば勉強しておくといいと思います。

課題として音楽理論が関係してきた場合、必要なところだけを勉強していくという方法がおすすめです。というのも、理論を知っていることで、演奏に縛りが出てしまうことがあるからです。

特にジャズのアドリブ練習をしたい場合は、理論がアドリブ練習を大きく邪魔してしまうことがあるということを頭の片隅に入れておくといいと思います。

英語の勉強も、単語と文法を先に勉強してしまうと、間違ってしまうかもしれないという不安が働いて自由に喋ってみることに抵抗があるのと同じ。単語しか知らなくても、つなげて喋った方が伝わることだってありますよね。

頭でっかちという言葉があるように、知識だけにならないよう意識した上で、必要な理論を知っておくことは演奏理解を深め、演奏間違いを減らすことができる大きなメリットになり、ピアノがうまくなる底上げになります。

圧倒的な練習量をこなす

お話するまでもないとは思いますが、練習は必須です。そして、昨日の自分よりも圧倒的な練習量をこなさない限り、現状は打破できません。

何も考えない、質の低い練習はどれだけ練習してもうまくはなりませんが、質の高い練習内容をキープした上で圧倒的な練習量をこなしていくことで、大きく飛躍することが可能になります。

私の場合、社会人になってからジャズを始めたので、平日帰宅後、夜10時から深夜2時までの4時間、電子ピアノでひたすら練習し、土日や休みの日はおそらく1日最低でも6時間近くは練習していたと思います。

起きたら練習、ご飯を食べて練習、といった感じで一日中練習することで、一気にピアノのコツをつかんでいった感覚を今でも記憶しています。

1つの課題に何日もかかることもあれば、数分でクリアすることもあり、気分が悪くなるまで(吐きそうになるまで)練習しすぎたこともありました。

どこかで大きな負荷をかけると、人間、一気に何かを掴んでいきます。一度できるようになったことは、なかなか忘れない。ちょっとウォーミングアップをすれば、いつでもピアノをうまく弾くことができるようになっていたりします。

質の高い内容で、圧倒的な練習量をこなしてみてください。何か違う発見がきっとあると思います。その発見に気づいたとき、おそらくピアノがうまくなっていることに気づくでしょう。

振り返り

ピアノが確実にうまくなる方法を6つ、ご紹介しました。頭の中ではなんとなくやれそうな気がしてきましたか?

ここで一番重要なことをお伝えします。

「えー、今会社だし、今すぐとか無理」「だって今、夜だからピアノ弾けないもん」「今、時間ない」というのは言い訳ですよ。

ピアノがうまくなるには、実際にピアノを弾く以外にやることがあったはず。思い出してみてください。または、もう一度、やり方から読み直してみてください。

ピアノの鍵盤がなくても、今、音を出せる環境がなくても、課題を掘り下げて考えることはできるし、足りない音楽理論を勉強することはできるし、課題曲を選んだり、録音や楽譜の準備などやれることはたくさんあります。

平日仕事があっても、通勤中、休憩時間やトイレ、お昼ご飯の間など、すき間時間と呼ばれるものは意外と多いものです。

やれることが全部終わってしまったら、指の筋肉をつけるために、机や壁など、どこでもいいので指で叩いて筋トレをすればいいのです。全部の音の大きさが同じになるまで筋トレを続けるのは、風呂でもトイレでも、いつでもどこでも出来ますよ。静かな場所では勉強し、音が出せるところでは筋トレをする。

そうやって、できない理由を並べて言い訳をする時間があるなら、今できることに1つでも気づき、1つでも実行する。その積み重ねは大きな差を生みます。

そして、小さな積み重ねが『確実に』を夢や目標から現実に変えていきます。

コメント