ADHDの子供と暮らしていると、毎日の片付けが大変じゃないですか?

どれだけ片付けの工夫をしても、次々に物が出てきては放置される日々。子供の生ぬるい片付けでは、こちらが納得がいかないわけです。

片付けたいのは私。それはわかっていますが、毎日片付ける時間も積み重なると結構な時間になることに嫌気がさしたので、発想を大きく変えて、いっそ片付けなくてもいい方法に変えてみました。

一般的な法則とは真逆の方法ですが、これが大正解!ADHDの子供の片付けに悩まされている方の参考になればうれしいです。

【これで解決!】作業の場所を固定することで片付ける必要がなくなった!

一般的な片付けの法則の基本は、物を片付ける場所を決めて、そこに戻すと言う方法ですよね。

しかしADHDの子供は場所を決めても、片付けるときと片付けないときのムラがあります。毎回片付けてくれないと意味がないですよね。

【誰でも守れる】ルールはたった1つ!物を移動させずに自分が移動すること

ということで発想を真逆にして、作業をする専用スペースを作り、そこに人が移動するという方法にしました。

物は作業場所に固定で置いておくので、物の移動がなくなるため、出しっぱなしにしておいても問題にはならない、という発想です。

片付けのポイントは物を出すことにあった

当然ですが、物を出す→片づける、これがセットになっているわけです。

ADHDの脳が忘れてしまうのは、脳のアンバランスさにあることは、こちらの記事でも解説しています。

「物を出したら片づける必要がある」ということを一時的に記憶しておいて作業を進め、終わったら物を元の場所に返せるのは、脳の一時記憶の場所、前頭葉が働いているからなんですよね。

でも、ADHDを含め、発達障害の脳は前頭葉の働きがうまくいっていないため、一時記憶をできる量が圧倒的に少ないそうです。

さらに、次々に目に見えるもの、耳に聞こえてくるもの、においで感じ取れるものなど刺激がある数だけそちらに注意が向いてしまうので、その度に「物を元に戻すこと」は優先順位が下がっていき、一時記憶の場所から落とされてしまうわけです。

結局、「物を元に戻す」という片付け作業は、一時記憶の場所から落ちてなくなってしまうので、そもそも片づけるという作業自体がなかったことになるわけですから、「片付けなさい!」と怒ることは無意味なわけですよね。

ずっと目の前で「片付け」という紙がチラついて視界に入っていない限り、片付ける作業をやることはない。

でも子供は勉強したり遊んだりしますので、その度に使うものを出すことだけはやるわけです。

始めから出ていれば片付けが不要になる!

究極の考え方ですが、始めから作業をする場所に物が置いてあって、必要な道具が出ていれば、片付ける必要はなくなります。

作業に必要なものが用意されている、という基本設定になります。

作業場所に置きっぱなし、出しっぱなしにしておき、子供が作業に合わせて専用スペースに移動するだけなので、とても簡単。

まして片付けなくていいなら、子供にとってもメリットが大きいのですんなりと受け入れてくれました。

【意外なメリット】作業の場所ごとにスペースを固定することで出しっぱなしが可能に!

作業の場所は大まかに4つに分けています。

- 勉強スペース

- パソコンスペース

- 漫画・本スペース

- その他遊び&作業スペース

場所の大きさはテーブル1つ分くらいです。

長男と次男では性格が違うので、それぞれ専用スペースの配分が違っています。

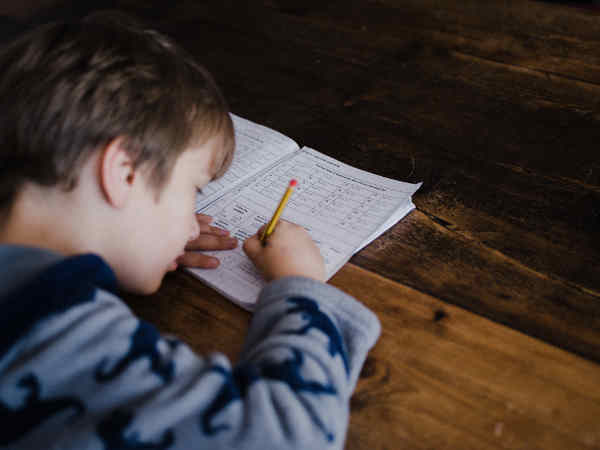

長男勉強スペース

- カフェテーブル1つ

- 椅子1つ

- テーブルの下に教科書が入ったリュック1つ

うちは家の事情で子供部屋がないため、今の共有スペースと寝室を仕分けて使っています。

長男は居間で勉強をしたいということでしたので、居間の隅に追いやられて物置になっていたカフェテーブルを長男の勉強専用スペースに任命。

本当は教科書の棚などを置きたかったのですが、長男は忘れ物の観点からリュックに全ての教科書を入れて歩くので、リュックごとテーブルのところに置くことにしました。

これで教科書やノート、筆箱などを「片付けないとなくなるよ」と言わずに済むようになりました。他の場所で勉強をしないので、なくなりようがないわけです。

出しっぱなしにすることで、ノートも教科書も開きっぱなし。目に入ると、「そうだ、勉強しよう!」となるらしく、何も言わなくても毎日勉強しています(少しですけどね)。

行動を起こす時のアクションが少ないと、すぐに取り掛かれるので、これは意外なメリットでした。

長男パソコンスペース

- 長い板1枚

- スタンディングデスクの高さになるタンスなど

- コンセント

- デスクライト

一応、長男専用のパソコンを持っているので、プログラミングやe-ラーニングなど用に専用スペースを作りました。

こちらは長男の寝室スペース、と言っても1部屋を1畳ずつに仕切っているだけなのですが、本棚にしているタンスとクリアケースの上に長い板を一枚買ってきて、置いただけ。

要するにスタンディングデスクです。長男のひじの高さに合うように、クリアケースで高さを調整しています。板はホームセンターで2800円くらいでした。

あとはライトとコンセントを配置して終了。

漫画本は布団の上で読んでいますし、パソコンはこちらのスペースでやっています。

会社のように電源をすぐに入れてすぐに使えるので、以前よりも気軽にパソコンに向かえるようになりました。

次男勉強・パソコンスペース

- 押し入れの上の段

- 画板1枚

- 押し入れ用クリアケース大2つ

- ランドセル入れ用段ボール

次男もADHDだろうと思うほど気が散りやすくて、居間だとまったく勉強に集中できないので、私がパソコン作業用に使っている押し入れの半分を次男用に割り振りました。

こちらもスタンディングデスクです。たいして長い時間勉強するわけではないので、スタンディングで十分。ADHD系の子供は、むしろ座らない方が良いと思います。

というわけで、押し入れに画板を置いて(置かなくても良い)下の段にランドセルや教科書、学用品を全て入れられるように押し入れ用のクリアケースを配置しました。

もう、他のどこに行かなくても学校に行く準備もできるし、勉強も完了します。ついでに次男は目の前が壁の方が集中できるので、パソコンも一緒に置いてあります。

次男は並べたりすることは好きなので、立てて並べられるように目の前を本棚のように配置。寝室の一番奥の場所なので、この場所に出しっぱなしにされても、私は全く困らない。とても快適です。

【親子ともにストレスフリー】家族の動線に片づけるものが出ていないのでストレスなし!

他に長男と次男のその他作業用(制作・遊びスペース)をそれぞれ居間の端に配置しました。居間の写真はちょっと遠慮させていただきたいので、写真はないのですが、直径50cmくらいの丸テーブル1個分ずつです。

モーターを使った工作とか、ラジコンの修理とか、プラモデル的な作用など細かなものなどが全部置いてあります。

また、次男は本を読むスペースと作業スペースは同じにしました。折り紙や工作の本など作業をしながら本を見る事も多いのと、ブロックや粘土など長男よりも遊ぶ幅が広いので、専用スペースだけを作り、物を全て置いておくようにしました。

これで、私が居間で通る場所が確保され、食事の準備のときなどでも子供の片付けを待ったり、代わりに私が片づけたりすることがなくなりました。

日々の動線が確保されるだけで、ここまで違うとは正直思っていませんでしたが、かなり快適です!これは成功だったと言えるでしょう。

やり方は簡単!作業スペースに本人が移動するだけ!すぐに始められて片づけ不要!

やり方はとても簡単です。子供がどんな作業をするのかを大まかに分けて、場所を決めて、物を置いて、子供が移動するだけ。

セッティングは多少時間がかかりますが、一度場所を確保して準備してしまえば、あとは放っておけるのでラクですよ。

固定する作業スペースを決めて場所を空ける

まずは作業を分けましょう。

例えば、勉強、読書、遊び、ゲームなどをやる場所を固定できるように場所を決めてスペースを空けます。できるだけ、作業に使う物を置けるだけのスペースを空けておきましょう。

テーブルやマットなどでスペースを固定

ローテーブルやラグ、マットなどでスペースの範囲が分かるように用意します。

マットなどの場合は、動く度にずれたりしないように、しっかりと固定した方が1度でうまくいくと思います。

ローテーブルはアウトドア用のもので十分ですが、真ん中に体重を乗せるとバキってなるので注意。

マットはズレないならバスタオルで代用してもいいと思います。要は子供がスペース範囲が分かればいいってこと。

スペースの周りに使う物を配置

ポイントは「物を移動しない」ということなので、作業スペースに使う物を置いておきます。

物はテーブルなどに置いてもいいですし、近くに棚やボックスなど整理するものを置いてもいいでしょう。

しかし、作業スペースは基本、片付けずに使うため、あとは子供の使い方に任せる形になります。

気を付けておいた方がいい注意点とは?

片付けないという究極の方法で、片付けストレスから解放されることは確かなのですが、実際にやってみて、いくつか注意点があったので、情報をシェアしておきますね。

コミュニケーションが取れる年齢にならないと実践できないこと

うちは長男が中学1年、次男が小学4年だから、専用スペースに移動するという方法はとてもうまくいきましたが、幼稚園以下の子供の場合は難しいでしょう。

そもそも専用スペースの意味がわからないと思いますし、片付けも親や先生と一緒に訓練中だと思いますので、まだ、この片付け方法を生活に取り入れる年齢になっていないわけですね。

感のいいタイプの子供であれば年中さんあたりからできそうですが、小学3年生くらいまでに理解できるようになればいいな、くらいで考えておいた方がいいかもしれませんね。

言葉さえちゃんと通じれば大丈夫だと思います。

家族の動線にスペースを固定しないこと

今回、実際に片付けを変えるにあたり、自分や家族の動線を確認してみました。

人によって家の中での主となる動線は少しずつ違っていますが、メインの流れはほぼ同じですね。

例えば、部屋の入口から向かう場所、ダイニングテーブル、ソファー、キッチンなど各場所まで移動しますので、入口のドア付近や、通路の真ん中にスペースを設置しないように気をつけましょう。

ここをしっかりとキープすることで、本当に子供の物の片付けから解放されますので。

使う道具は全て揃えて置いておくこと(誰とも共有しない)

兄弟がいる場合は、手間ではありますが、1人ずつ道具を準備した方がいいでしょう。

文房具やのり、はさみ、セロハンテープ、色鉛筆、など家では共有で使うものも、全て子供専用で用意しておいた方が、最終的には物の移動がなくなり、片付けが不要になるので、できるものは専用で準備することをおすすめします。

スペースの使い方に口出しは厳禁!片づけられない特性を親子で受け入れる

一度設置して、GOサインを出した後は、スペースの使い方は子供に任せましょう。専用スペースを設けたのに、片付けないとダメ、みたいなことを言い始めるとそれは専用スペースにした意味がなくなります。

さらに、口出しばかりされ続けていると、この片付けの工夫は、本来の目的から外れていきます。

ADHDという特殊な脳は、「片付けが難しい脳である」とうことを親子で知ることから始めましょう。

振り返り|【感動!】片付けの時間がなくなったことで自分時間に余裕が生まれた!

実際にこの方法で生活してみて、本当に感動したのですが、親が使う場所や家族でご飯を食べる場所に子供たちの物が置いていないことで、自分の時間が生まれたことは確かです。

ということは、家族が共有で使うスペースに物があるから、片付けなければいけないのですね。

いや、当たり前のことなのですが、私も頭が固くなっていたのでしょう。発達障害の子育てをしておきながら、「出したら元の場所に片付ける」ということを子供たちにやってもらおうとしていました。

確かに、ADHDであっても人と暮らす以上、最低限の片付けスキルは身に付けておかないと、1人立ちも社会生活も難しくなってきますよね。

年齢や成長とともに、ADHDの特性はあってもある程度の片付けはできるようになります。しかし、やっぱり根本が違うのでしょう。

片付ける場所を子供に決めさせても、どこに片付けるのか見えるようにラベルを貼っても、大きなボックス1つに片付けるようにしても、やっぱりそこには戻らない。

なぜか、人が通る場所に、物がいらっしゃるのです。何度よけても、またいるのです。

通り道に物があると、踏んで壊してしまうかもしれないし、なぜ片づけないのかという問いかけは、ADHDの脳には邪道な質問。

そのくだりは何度も子供達とやり取りしてきましたが、何一つ意味がなかったことくらい、母親の経験から学んでいます。

しかし、母親である私は、自分の通り道くらいは片付けておきたい。そして、私の1日の時間は、みなさんと同じ24時間。ADHDの子供を育てているからといって、自分の時間を余計に取られるのは、なんか違う、と思ったわけです。

長男中学1年、次男小学4年。もう手取り足取り構ってあげる年齢ではありませんね。

というわけで、これまでとは真逆の方法を考えました。モンテッソーリの作業をする場所に物が置いてあるという考え方と、いっそ片付けないという方法を合体させ、子供達の作業専用スペースを作りました。

家の中の専用スペースを作ったことで、物の移動がなくなった結果、私の動線に子供の物が散らかるという状況がなくなったわけですね。

こういう工夫こそが、発達障害などの特性に合わせた支援というのでしょう。それで自分の自由になる時間が10分でも生まれるのなら、試してみる価値はあると思いますよ。