こんにちは!次男の不登校生活にもだいぶ慣れてきた花緒です。不登校になることについてはある程度覚悟していましたが、実際に不登校生活に入ったらものすごく不安になったし、いろんな意味で焦りました。

子供の不登校はある意味で親にも関係してくること。仕事のスタイルやお昼ご飯など、実際に親である私の生活環境にも多大な影響が出ています。

ということで、子供が不登校になったら、親として、まず何をすればいいんだろう?ということを考えてみました。というか、自分がやってきたことをまとめてみました。

子供が不登校になってしまって、どうしていいかわからなくて、不安で孤独でつぶれそう、という方の参考になればうれしいです。

不登校になった子供への最初の声かけ

子供が不登校になってしまった。

何があったのか、どうして学校にいかないのか、いじめにあっているのか、などいろいろと聞きたいと思います。

当然ですよね。大切な子供のことですから、親であればとても心配になってしまいますよね。

そして、学校に行かないということは、勉強とか子供時代の体験とか友達づきあいとか、どうすればいいんだろう、学校に行かなくても大丈夫なんだろうか。

いろんなことをいっぺんに考えてしまって、まだ起きてもいない、先の未来に対して恐怖を感じていませんか?私はものすごく感じました。

子供の不登校は子供の問題だけでは済まされないと思います。全く構わなかったとしても、子供が学校へ行かず家にいる時間、親の手が必要になりますので。

不登校の原因を知ることは後回し|親が味方であることを宣言する

子供が不登校になっても、原因をいきなり詮索することはやりませんでした。

理由はこれからお話しする子供への声かけに、親は子供の味方であると伝えたいから。

子供の現状を無視して、親が聞きたいことを無神経に聞いてしまうと、子供は「親は味方」ではなく「敵」に感じてしまうと思うのです。少なくとも私はそう感じます。

こっちの気持ちや状況を無視して、自分の知りたいことや聞きたいことをガンガン聞いてくる人には貝のように口を閉じて一切の関わりを断ちますので。

子供も好き好んで不登校になっているわけではないと思いますので、段階を踏んで不登校の原因を探っていくとして、最初は、親は子供が安心できる居場所になれるようにしました。

子供に伝える最初の声かけ

不登校の原因を詮索したい思いをグッとこらえ、私は次の4つの声かけをしていきました。

- 学校へ行かないことを受け入れる

- 親は子供の味方である

- 今は何より休むことを優先する

- 不登校に備えて親なりに準備が必要だから時間が欲しいとお願いする

学校に行きたくない、学校へ行けない、ということはわかった、と受け入れます。何があったのかという原因は後々聞くとして、まずは心を休めることに専念しましょう。と次男に提案しました。

学校に行っても行かなくても、次男は私の子供であって、私は次男の親であること。それは変わらないということ。学校だけが生活する場所ではないということ。そんな話をしました。

次男が不登校デビューした時は、2週間後が運動会で、リレーの選手に選ばれていた次男は、リレーの朝練習と1時間目、または2時間目まで学校で過ごし、毎日早退するスタイルを取りました。

学校には行けない、というのはクラスで過ごすのはキツイ、という意味で、運動会の徒競走やリレーには参加したかったからです。

さらに、親として次男の不登校に備えて、自分の生活スタイルや仕事の調整をしたいから、1週間時間がほしいとお願いしました。

とりあえずその1週間、早退後は家で好きなように過ごしてもらい、私も少し冷静に不登校についてこれからどうすればいいのかを考えてみました。

この1週間の時間を取ったことで、次男は一旦学校に行けないという思いから離れることができ、私も不登校の理由や原因究明だけに気がいくことなく、冷静に過ごせたと思います。

不登校になった子供がまずやることは休むこと

不登校になった子供に一番必要なことは、休むことだと思います。

どんな休みが必要なのかは、子供にしかわかりませんが、何かしらのキャパオーバーサインを出しているわけですから、一旦休んだ方がいいことはわかることでしょう。

不登校になった子供の休み方

- 心の平穏を取り戻す

- 心身を健康に戻す

- 脳が活動できる状態に整える

まず、学校に行けないという思いから不登校という行動に出るまで、子供が追いつめられているのですがから、理由はなんであれ、メンタルの回復が最優先かなと思います。

そのためにはとにかく休むこと。

原因は何であれ、ストレス要因から離れること。

その結果、何か子供の様子が変わるのか、様子を見ようと思いました。

心身ともに健康の状態に戻ってくれば、勉強や体験などの活動もできるようになるとは思いますが、メンタルや体調の回復を待たずに、勉強や学校に戻すことなどをやろうとするとうまくいかない気がします。

- 身体が健康であること

- メンタルが良好であること

- 脳が活動的になること

この順番は大事かなと思います。一度に全部のことを子供に求めない、1つずつ時期を待って、段階を踏んで戻っていくことが子供にとっての安心になるのかなと思っています。

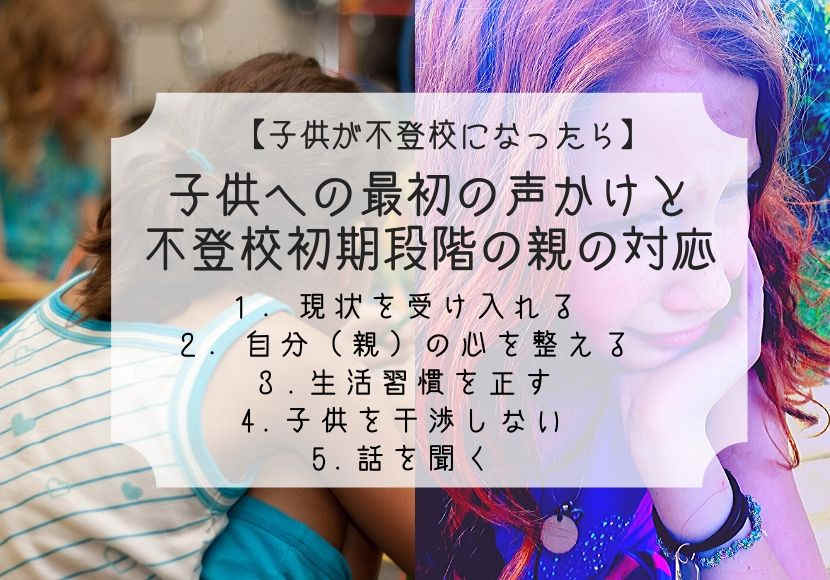

不登校になった子供への初期段階の親の対応

次に、不登校を訴えた次男をどう対応していったのかをお話しします。

私が不登校になった子供の親として、やった対応は次の5つ。

- 現状を受け入れる

- 自分(親)の心を整える

- 自分(親)生活習慣を正す

- 子供のことを干渉しない

- 子供の話を聞く

1つずつ詳しく説明します。

現状を受け入れる

そのままですが現状を受け入れました。「そうですか、わかりました」と次男に告げることですね。「でも」とか「なんで」とかそういう切り返しはしない。

学校の玄関から先に進めなくなって、「学校には行けない」と私に伝えてきた次男(朝の登校に同行していました)。

「そっか。なら今日は帰ろうか」と私は次男に言い、担任に「学校に行けないと言って玄関から先に進めないみたいなので帰ります」と告げ、帰りました。

担任はあわてて玄関にいる次男の元へきて、「なんで?」「どうして?」「給食だけでも」「保健室は?」となんで攻撃をしていましたが、帰らせていただきました。

行き渋りらしき傾向は前からありましたし、身体に拒否反応がでていることを認め、家に帰りました。

自分(親)の心を整える

ある程度、覚悟はしていたので、ここでいう心を整えるとは、実際に次男が不登校デビューすることで、自分の気持ちや不安などを書き出し、整理するということです。

親としての理想の子供像は、学校へ行くことなんですよね。おそらく。

例外なく私も、問題なければまずは学校で勉強と社会体験を積んできて、と思っていましたので、私の理想の子供像も次男が学校へ行くことでした。

しかし、その理想が崩れることで、一気にいろんな不安感に襲われるわけです。

今、学校に行かなければこの先の子供の人生はどうなってしまうんだろう?という不安です。まだ起きてもいない未来に対して、モーレツな不安に襲われます。

いくらね、学校に行かなくても勉強はできるし、これからの時代、勉強だけじゃないからって思ったとしても、やっぱり怖いわけですよ。

自分は一通りの学校を卒業しているので、学校に行かないということがどういうことかわからないし、自分が思っている不登校と、実際に次男の身に起きる不登校は違うものですから、予測ができなくてこわいんでしょうね。

実際、とても怖かったです。今は怖かった思いや不安は過去のものになってきましたが、不登校デビュー当時は恐怖でした。

ということで、心の整え方としては次のようにしてみました。

- 今感じている不安・恐怖・ストレスを書きだす

- カテゴリに分ける(マインドマップを使っています)

- 恐怖や不安に順位をつける(大小でもいい)

- そのままおいておく(今は解決はしない)

で、このまま1週間おいておきました。見える位置でもいいですし、見えないようにしてもいいと思いますが、とにかく仕分けしてみました。

1週間の間に、追加されることがあれば追加し、解釈が変わってきたら書き直し、という風に、自分の身体から出してしまうことで、私は結構気持ちが楽になりました。

なんかね、目で見ると、「あ、そんなことか」って思えたんです。

不安ストレスが体の中に入っていると、夜とかに思い出して膨らんで、マイナスの方向へ考えてしまいがちだったのですが、紙に書きだして目でみたら、対処できそうなことまで浮かんできました。

以外と使える方法でした。

自分(親)の生活習慣を正す

私は過去にうつ病やパニック障害になったことがありまして、メンタルが崩れると生活習慣が大きく崩れた経験があります。

不眠に悩み、食べ物の味がわからなくなり、自分が地面を歩いているのか、宙に浮いてしまっているのかわからなくなりました。

自転車に乗ったら、道の段差を上手く乗りこなせなくて、段差ごとに転ぶほどバランス感覚もやばかった。

なので、メンタルに負担がかかりそうな時は、意識をして生活習慣をきっちりと規則正しく過ごすように気を付けています。

やり方は簡単で、

- ご飯をしっかり食べる

- 22時~2時の間は寝る

- 運動する

この3つです。

ご飯をしっかり食べる

ご飯はバランスを考えるよりも野菜をたくさん食べ、おやつを減らします。添加物系のものはできるだけ食べないようにし、五穀米や麦飯、玄米など、白米をたくさん取らないように、精製されているものは食べないようにしています。

砂糖の取り過ぎに気を付けて(きび砂糖やてんさい糖)やペットボトルの炭酸飲料などを飲まないようにして、保存期間が長くないものを食べるようにしています。

インスタント食品はお休みして、3食ちゃんと食べました。

夜22時~夜中2時の間は寝ているようにする

ホルモンバランスが崩れないように、夜22時~夜中の2時までは寝るようにしました。

これは子供の寝かしつけの時に一緒に寝てしまえばよく、1週間くらい子供と寝ていると、自然に寝られるようになります。

眠れなければ、21時くらいから寝かしつけをしながら本を読めば眠くなると思います。難しい本であれば、尚効果はあるでしょう。

間違ってもはまったらやめられない漫画、大好きなアーティストの音楽を聴くことは止めておきましょう。絶対にテンションが上がってしまって逆効果です。

冷静な判断や日中の活動をうまくまわしていくには、しっかりと寝て、脳のキャパを空けておきたいのです。

そのためには寝るのが一番です。寝れなくなる前に、寝られる身体にしておきましょう。

それでも寝られなくなってしまった場合は、無理に寝ようとせずに心療内科に相談にいきましょうね。

子供のことを干渉しない

かなり難しいことではありますが、不登校デビューしたばかりの頃は、まだメンタルが病んでいますので、あれこれ干渉しない方がいいと私は思います。

他人のことに立ち入って、口出しをしたり自分の考えを押しつけようとしたりすること

子供のことではありますが、子供の中でもいろいろと整理する時間が必要だと思うんです。

何か聞かれたりしたら答えればいいと思いますが、不登校の理由をあれこれ聞きだそうとするのは少し落ち着いてからでもいいんじゃないかなと思いました。

子供を干渉しなくてもすむ方法は、次の3つ。

- 自分の仕事(仕事・家事・趣味)をする

- 心理学の勉強をする

- 教育系の本を読む(不登校・発達障害・HSCなど)

これで子供を干渉している暇はなくなります。

やっぱり、親は親の人生、子供は子供の人生なんですよね。子供が不登校になっても、親もいっしょに引きずられる必要はないと思います。

親は親でやりたいことをやればいい。

理想を言えば、今まで通り仕事をするなら仕事をして、趣味や家事の時間を過ごせばよく、子供は誰にも干渉されずに休むことができるわけですね。

不登校についての解決は、おそらくこの初期段階でやろうとしても、そんなに簡単に解決することじゃない気がして。

それなら、頑なに不登校という形に出なくても、単発休みでいけると思う。その域を超えた不登校だからこそ、まずは自分の人生を生きたいな、と思います。

いろいろ調整は必要になりますから、これまでと同じとはいきませんがね。あくまで理想です。

子供の話を聞く

こちらから聞きだすのではなく、子供からの問いかけや雑談などがあれば、聞きましょうということです。

できるだけ、話しかけられたら「あとで」「ちょっと待って」と言わずに、すぐに聞いてあげるといいのかなと思って実践しています。

不登校について話してくれるチャンスかもしれませんし、話の中から察することができるかもしれない。

なので、いつでもどんな時でも話を聞くよ、という体制にしておきました。

ポイントは、本当に聞くだけです。傾聴という本格的なことまでいかなくても、すべて肯定して聞く。一切否定しないし、自分の意見も言わない。言い換えない。

「そっか、そうなんだ」がメインの言葉です。

これを徹底した結果、2分に1度は「ママー」と話しかけられることがありましたが、割と早い段階で2週間しないくらいかな、学校の何が嫌なのか、どうしていけないと思っているのかを話してくれました。

ここは子供の性格や不登校の内容によって大きく違いがでるところでしょうね。親には死んでも言えないと思っている子供のいると思います。

だからなおさら、だた聞いてあげたいですよね。子供のはなし。

そんな時間はないとか、子供が学校に行かないと迷惑とか、思っているとすれば、それは自分の中の問題でしょうね。子供の問題ではないので切り分けるところかな。

振り返り|子供が不登校になったからといって親が解決しなくていい

- 子供が不登校になる

- 親も先生も子供に原因や理由を聞きまくる

- 家にも学校にも安心できる居場所がなくなる

- 子供が家を出る

私が子供の頃に家出をしたパターンですね。私は不登校ではなかったのですが、原因を聞きまくられて、一生懸命親が解決しようとするんは違うかな、と思っています。

結局ね、大人の都合なんですよ。

大人がなんとか解決しようとしているのですが、解決になっていない。さらに言えば、それは子供が解決するべきものだったんですよ。

問題に向き合う機会、改善する機会を大人が奪おうとするんです。

そうじゃなくて、子供に合わせてあげたらいいんじゃないかなと思っています。代わりに親が解決するのでなく、自分の問題点に向き合うべきなのでしょう。

問題は大きく複雑かもしれませんが、まずは休んで体力をつけて体を整え、対策を考えておいてづださいね。

コメント