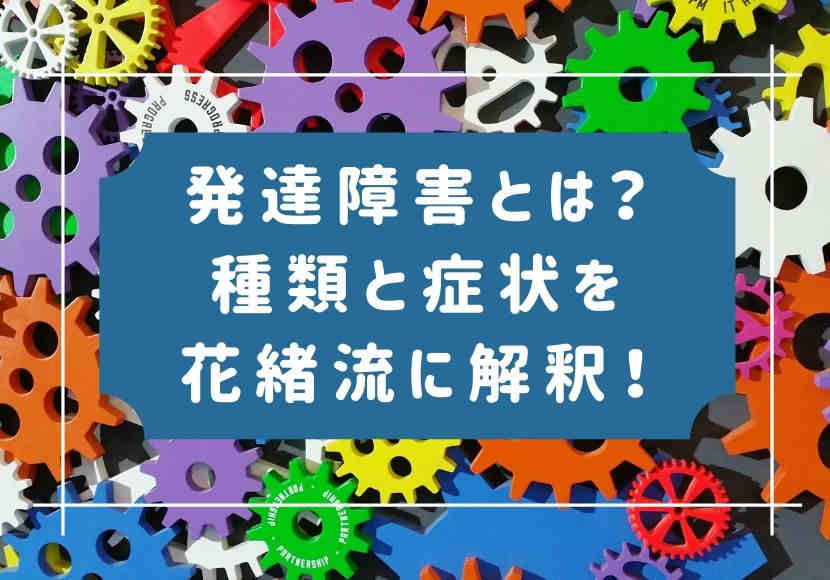

発達障害とはいったい何なんでしょう?発達障害の認識は広まってきていますが、いまいちよくわからない部分が多いと思います。

今回は発達障害は何なのか?ということに関して種類や症状などを含め、花緒流の解釈を紹介していきます。

子供や家族、自分が発達障害かもしれないという方が、少しでも生きやすくなるためのヒントに、関わる人の発達障害を理解するための参考になればうれしいです。

発達障害とは脳のつながり方が少数派(マイノリティ)であること

発達障害であるということは「障害」という名前が使われているため、何かしらのデメリットがあると考えられている気がしますが、私の解釈は少し違っています。

脳機能のアンバランスさにより社会生活に障害を感じること

私は脳の専門家ではありませんが、人間はみなそれぞれ違うことは共通認識ですよね。同じ人は誰一人としていないはず。

顔も性格も特性も得意不得意も、すべて1人1人違うと私は思っています。

そして、脳の仕組み自体は同じなのでしょうが、つながり方やつながっている神経などは、人によって少しずつ違っていて、それが個性だったり特性だったりするのかな、考えています。

脳機能のバランスがうまくいっていない脳を持つ人が発達障害と呼ばれていて、社会生活をする上で当事者や接する人たちが困ることがあり、それを「障害」と読んでいる、というのが私の解釈です。

社会生活に障害を感じなければ発達障害とは診断されない現状

発達障害は、基本的に次の2つの工程で診断されます。

- 当事者の発達検査

- 当事者やその親(関わる大人など)からの問診

ポイントは、当事者と親や関わる大人が困っているかどうか、というところです。

当事者本人を含め、関わる人達が誰も困っていなければ、そもそも病院にも行かないし、医師の診断も受けません。

ちょっと変わっているよねとか、こだわりがあるけどそれって才能だよね、など接し方にも困らず、本人も何も困らず、友達との関係にも困らず、という場合、そもそも発達障害を疑うこともないでしょう。

エジソンの母のように、子供の特性を受け入れ、それで良しという教育方針で接していれば発達障害でもなんでもない、親と子なわけですよね。

要するに、親の性格や特性、子供との相性もある程度は関係していると私は考えています。

発達障害は生まれつき?治療や薬で治るものなの?

脳機能のアンバランスさに関しては、生まれつきと言われていますが、現状、まだ解明されていないようです。

発達障害は治療ではなく療育

発達障害には「治療」という概念はなく、「療育」という考え方で社会生活でおきる困りごとに対処していこうという方針です。

さらに言えば、私は発達障害は病気ではない、と解釈していますので、治るものではないと考えています。

なかには発達障害は病気である、と考える方もいますし、食べ物で発達障害が治ると考える方もいます。いろんな解釈があるんですね。

全ての発達障害に薬があるわけではない|薬の服用は賛否両論

神経伝達関連の薬などがありますが、副作用もあるので服用することに関しては賛否両論です。ADHDの人たちは、大半の方が一度は薬を服用したことがあるようです。

この薬を飲んだから、発達障害が治るということではなく、薬の力でつながりにくい神経をつなげ、薬が効いている間に成功体験を積んでもらい、薬が切れた後でも望ましい行動が取れるようにサポートをする。

そのために薬を服用するのが一般的です。

一時的に服用する人と、ずっと服用し続ける人がいます。大人の方は比較的、続けて服用しているようですね。

大人の場合は、体調管理など自分でできますが、子供の場合は食欲減退や体重減少、睡眠障害などの副作用を自分でコントロールできないので、親の管理下での服用が一般的です。

長男は本人と私の考えにより、服用したことはありません。

発達障害には2つのタイプがあると思う【花緒流解釈】

ここからは完全に花緒流の解釈になりますが、私は発達障害には2つのタイプがあると考えています。

その2つとは、

- 発達の遅れ

- 神経のつながり方の違い

です。

発達の遅れ

子供時代のみのおはなしですので、大人の方には当てはまらないと思いますが、単純に人間の発達面を年齢で区切った時、一定水準まで発達しているか、それとも遅れているのか、という発達障害。

言葉の遅れとか、運動面での遅れとかが1年を超えている場合、発達凸凹と診断され、発達障害となります。

判断があやしいギリギリラインにいる子供を発達障害のグレーゾーンと呼び、明らかに遅れてはいるものの、発達障害と断定するにはまだ成長の伸びでカバーできそう、みたいな感じでしょうか。

ちなみに長男は、社会性(人とのコミュニケーション、社会に出た時の態度など)が2年半遅れと診断されて、発達障害でした。

「2年半遅れ」ということは、次男と同じです。

わかりやすく表現すると小3の次男が、小3の心と社会性をもった状態で、小5または小6の教室で学校生活を送るようなもの。

そりゃ、いろいろな困りごとが想定されますよね。

大抵、勉強面で遅れることはほぼなく、社会性や運動面の発達が遅れることが多いので、先生も気づきにくいのです。

明らかに勉強ができなければ、「ん?」と思うのでしょうが、それがないのでわかりにくい。

さらに当事者である子供本人も、なぜ自分がクラスの友達と違うのか、何ができないのかわからない、ということが発生するのが発達障害です。

神経のつながり方の違い

いわゆる発達障害が脳機能のアンバランスによって社会生活に支障をきたすと言われている元が、神経のつながり方の違いだと考えています。

要するに、

- 神経は一般の人と同じ数あるんだけど、全部の神経が同じ速度でつながらないパターン

- 神経の数が一般の人よりも多い(少ない)ことによって、中継するシナプス的なものがうまく連携しないパターン

こんな風に言われています。

数多くの発達障害の本を読んできましたが、本を書いている先生によって発達障害の解釈がちょっとずつ違うんですね。

ですので、今回は花緒流の解釈、というようにまとめています。

そして、脳機能のバランスがうまくいっていないために、一般の人がわかることがわからない。

- 空気が読めない

- 相手が嫌がっていることに気づかない

- 配慮がない言葉を躊躇なく言う

というような類のことが起こるわけですね。

ただ、バランスが悪い分、一般の人が普通にしかつながらない神経が、ものすごく速くつながったり、長く持続してつながったり、といういい面もあるわけです。

なぜか発達障害というとマイナスイメージが浮かびますが、違う側面もあるわけですね。

メリット部分に関しても、やっぱりバランスが悪いので、自分でうまくコントロールできずに止められなかったり、行きすぎたりしてしまう。

しかしそのおかげで、できないと考えられていたことが解明されたり、新たな新発見につながったりもするわけです。

発達障害でなくても、一般の人もこのようなメリットもデメリットもあるわけですが、その差が小さく目立たないだけです。

差が大きくて目立ってしまって困り感を感じるのが発達障害で、差が小さくて目立たないから困ることも少ないのが一般の人。それが私の発達障害の解釈です。

発達障害の「症状」と呼ばれている3つ「種類」の障害名とは?

それでは実際にどんな「症状」があれば発達障害なのでしょうか?私は病気ではないと思っているので、「症状」という表現は変だと思うのですが、わかりやすく症状と表現しています。

発達障害は大きく分けて3つの種類があると言われています。

- 広汎性発達障害

- 注意欠陥多動性障害

- 学習障害

順に説明していきます。

広汎性発達障害【PDD】(アスペルガー障害【ASD】)

これまで何度か呼び方が変わっていますが、現在は広汎性発達障害と呼ばれています。

アスペルガー障害や高機能自閉症などの自閉症スペクトラム障害、小児期崩壊障害やレット障害(どちらも急に発達が遅れてしまう障害)、特定できない発達障害が含まれます。

基本的な症状としては、

- 目が合わない

- こだわりがある

- 人との距離感が普通じゃない

- 相手の気持ちがわからない(空気感もわからない)

- 未来の予想が難しい など

というような、コミュニケーションや対人関係に困りごとを感じていることが多いです。

他にもありますが、人によって症状と呼ばれるものは違うので、判断が微妙ではあります。

明らかに一方的だったり、こだわりすぎて泣いているなど、なんか違うなとか、変だなと感じる場合は、広汎性発達障害かもしれません。

注意欠陥・多動性障害【ADHD】

片づけられない、忘れ物が多い、すぐにどこかに行ってしまう、という場合はADHDかもしれません。

狩猟民族の末裔という考え方もあるらしく、そう言われるとどこか納得してしまうのは私だけでしょうか。

不注意優勢と多動衝動性優勢、両方の特性がある混合型があります。

不注意優勢

注意し続けることが難しいということを不注意優勢と言うそうです。長男は不注意優勢です。

- 忘れ物が多い

- 単純ミスが多い

- 片付けが苦手

- 人の話をさえぎってまで自分が喋る

- すぐに気が散る

- 逆に興味があることは過集中になる など

注意が持続しない、と考えるとなんとなくわかりますね。

多動衝動性優勢

体が勝手に動いてしまう、考えるよりも衝動的に行動してしまうということで困りごとがおきてしまいます。

- 授業中座っていられない

- 落ち着きがない

- 気になったものが目に見えた瞬間に行動してしまう

- 後さきを考える前に喋り過ぎてしまう など

混合型

両方の特性を持ち合わせています。

学習障害【LD】

読み書き障害と算数障害があります。症状の程度は人によってかなり違います。

読字障害(ディスレクシア)

読むことに障害があります。字の認識が難しいパターンから、文字は読めるけれど文章理解が難しい場合など、さまざまです。

書字障害(カリグラフィア)

カタカナや漢字が覚えられない、認識はできるけど思い出せないなど、字を書くことに困難を抱えています。似ている文字の認識が難しい(pとq、ぬとめなど)ということもあります。

算数障害(ディスカリキュア)

数字の概念がわからない、時間や計算、九九が覚えられない、など数に関する部分だけに困難がある障害です。

学習障害は、本人も気づきにくく、親や先生も気づきにくいので、努力不足だと思われがちです。早く気づくことで、誰よりも当事者である本人が自分を責めなくて済みます。

子供の場合は、親が自分の子供の時と何かが違うと感じたら、幼稚園や学校の先生、専門の相談機関に相談することをおすすめします。

振り返り|発達障害とは脳機能の違いによって社会生活でおこる困り感のこと

発達障害の呼び名に関しては、ここ何年かの間に何度も変わってきました。

さらに発達性強調運動障害(手先が極端に不器用だったり、運動機能のぎこちなさが目立ったりという障害)という障害名が見られるようになったりとさまざまな変化がありました。

確かに、発達障害に関する定義のようなものは、ある種のカテゴリ分けと同じですからわかりやすいのかもしれませんが、大切なことは発達障害を含めた名前ではなく、発達障害である人が何に困っているのか、ということです。

それが子供であれば、他の人たちから誤解され、本人が勘違いをして二次障害にならないように配慮していきたいですし、家族などであれば家庭はリラックスできる場所にしておきたい、ということです。

脳機能のアンバランスがあることは、私達がどうにかできることではないですので、アンバランスであるがゆえに大きく困ってしまうことに対して、何ができるのかに注目していきたいと考えています。

コメント